La Derrota ya Estaba en la Victoria

La historia como repetición, no como destino

La ciudad que cayó desde adentro

“Vuestros príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones;

todos aman el soborno y van tras recompensas.

No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.”

— Isaías 1:23

La memoria ritual idealizada de Jánuca cuenta una historia sencilla: un pueblo oprimido se levantó contra el poder extranjero, purificó el Templo y recuperó su destino. Pero la historia política —la que no se enciende con velas— es menos cómoda. La victoria de los Macabeos no trajo estabilidad moral: abrió el ciclo de fractura interna que siempre ha acompañado la soberanía judía.

La familia que encabezó la revuelta asumió, con el tiempo, las dos coronas que la tradición había mantenido separadas: la del Sumo Sacerdote y la del rey. Religión y poder quedaron fusionados en una sola casa. Los descendientes de Matatías gobernaron como monarcas helenísticos, adoptando costumbres y nombres griegos, emprendiendo campañas de expansión y conversiones forzadas. Lo que había comenzado como defensa de la Ley terminó como proyecto de dominio político justificado en la Ley.

La consecuencia fue inmediata: guerra civil. La disputa entre Hircano II y Aristóbulo II no sólo dividió a la élite: dividió a la nación. Cada facción reclamó la legitimidad absoluta; ambas pidieron un árbitro externo. Por eso Roma no conquistó Judea: fue llamada. Pompeyo entró en Jerusalén como mediador invitado en una pelea doméstica. La soberanía no se perdió por fuerza: se entregó.

Un siglo después, la escena se repitió en su forma más cruda. Jerusalén estaba sitiada por las legiones de Tito, pero el cerco más estrecho era el interior. Judíos mataban a judíos dentro de las murallas, convencidos de que la amenaza real no era Roma, sino el compatriota tibio. Los sicarii se movían entre las multitudes durante las festividades y apuñalaban a líderes considerados moderados. El asesinato se había convertido en lenguaje político.

El episodio decisivo fue más frío que cualquier combate. Las reservas de grano que podían sostener la ciudad fueron incendiadas por una de las facciones. Mejor el hambre que la negociación. Mejor el colapso que la concesión. La ciudad se consumió a sí misma antes de que la consumiera el fuego romano.

Es una escena demasiado precisa para ser metáfora: Roma no destruyó Jerusalén. Jerusalén se destruyó primero.

Y esa recurrencia —victoria, poder sacralizado, pureza interna, violencia fratricida, caída— no pertenece al pasado. Es una infraestructura moral y política que reaparece cada vez que la soberanía se interpreta como destino.

1967, la segunda puerta

“No volveré a tener compasión de los habitantes de la tierra, dice el Señor;

pues dejaré que cada uno caiga en manos de su prójimo y en manos de su rey.”

— Zacarías 11:6

La Guerra de los Seis Días terminó antes de que su relato comenzara. Se combatió rápido y se celebró aún más rápido. Las imágenes que sobrevivieron no fueron las de los cuerpos en el Sinaí ni las calles vacías en Gaza, sino las de los paracaidistas frente al Muro, los ojos húmedos, el arma colgando del hombro como si ya no fuera necesaria. La victoria se narró como restauración, no como conquista. Y el país entero actuó como si aquello que había regresado no fuera territorio, sino sentido.

En las semanas posteriores, el lenguaje público adoptó un tono litúrgico. No se hablaba de administración ni de fronteras, sino de plenitud. Jerusalén “reunificada” se convirtió en fórmula y luego en dogma emocional. La velocidad de la guerra permitió borrar sus brutalidades: la muerte del enemigo se volvió un asunto técnico; el triunfo, en cambio, fue revestido de sacralidad. La violencia quedó oculta en el relato de la necesidad histórica.

Lo decisivo no fue la extensión territorial, sino la forma en que fue vivida. La victoria hizo que Israel se viera a sí mismo como el sujeto de una historia interrumpida que ahora retomaba su curso natural. Y cuando la victoria se vive como destino, no se analiza: se acepta. Ese fue el punto ciego.

Porque la victoria trajo consigo algo que no se integró al júbilo: una población palestina entera, no ciudadana, no consultada, no asimilada, pero sujeta al poder del Estado. No hubo un momento de deliberación institucional sobre qué significaba gobernar a otro pueblo. No hubo debate en la Knéset sobre los alcances jurídicos de la ocupación. No hubo teología que discutiera su estatuto moral. La ocupación no fue decidida: fue adoptada por omisión.

Y esa omisión se sostuvo sobre una premisa afectiva: “esto es temporal”. La palabra “temporal”, en este contexto, no describía una medida provisional. Era un anestésico moral.

Mientras dentro de las fronteras reconocidas se celebraba la consolidación de la identidad nacional, fuera de ellas comenzaba a operar otro tipo de soberanía: una soberanía sin ciudadanía, sin representación, basada no en el derecho universal, sino en la autoridad militar. Los territorios no se gobernaron como parte del Estado, ni como entidad autónoma: se gobernaron como excepción. Y la excepción, cuando se sostiene demasiado tiempo, se convierte en régimen.

La fractura no se vio. Las fracturas no se ven cuando coinciden con la gratitud colectiva.

Fue en ese momento —cuando todo parecía haber alcanzado su equilibrio, cuando la historia parecía por fin corregir una injusticia milenaria— que una sola voz afirmó que lo que la victoria había restaurado, también lo había comprometido. No habló como político, ni como estratega, ni como moralista indignado. Habló como alguien que conocía la estructura íntima del poder cuando se sacraliza.

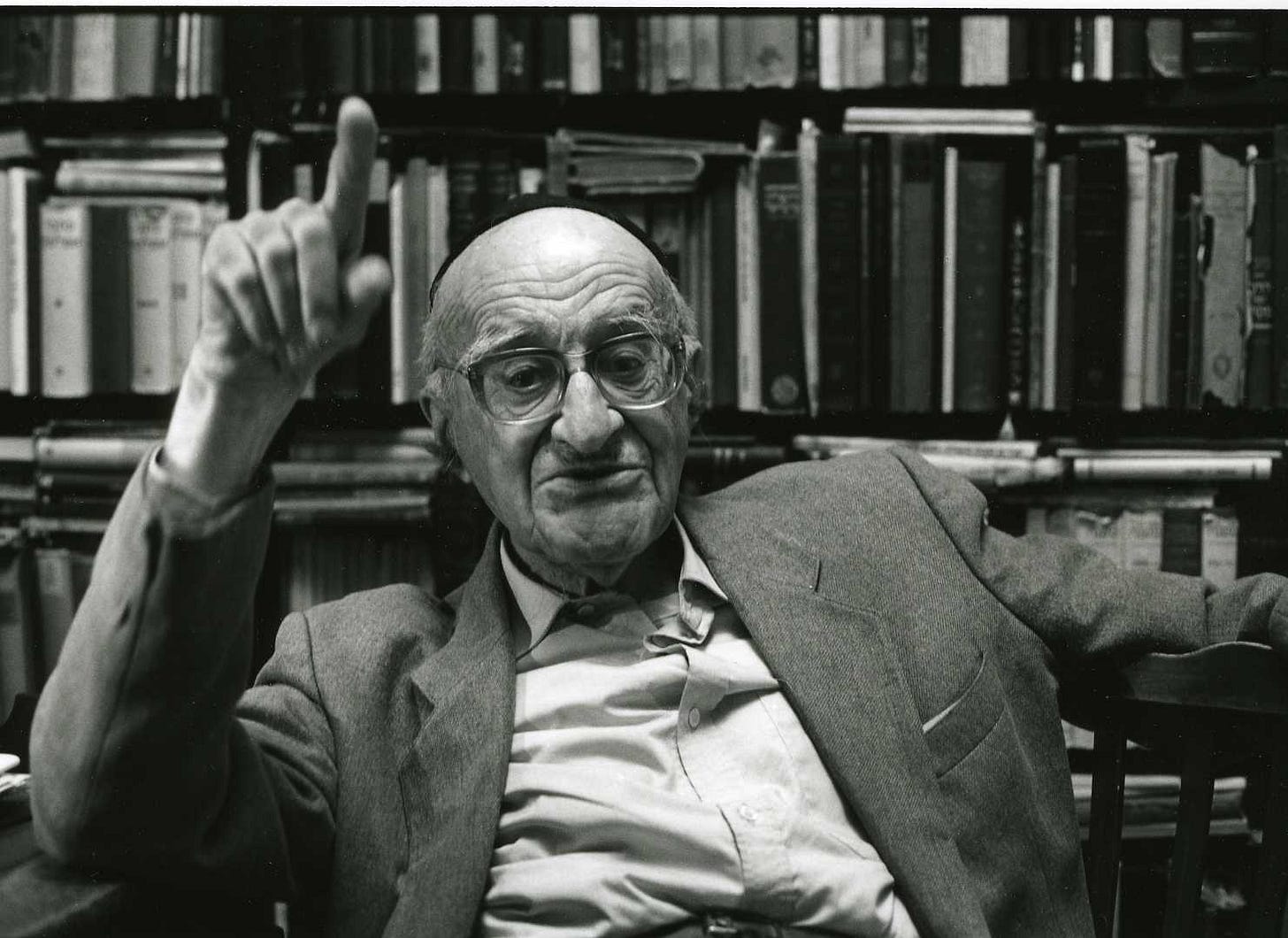

Esa voz fue Yeshayahu Leibowitz.

1968 — La advertencia moral

“No os hagáis ídolos.”

— Levítico 26:1

Y quien lo dijo no fue un profeta errante ni un moralista inflamado por la desdicha. Fue un hombre metódico, casi frío, que hablaba de Dios con la misma distancia con la que otros explican la física de un mecanismo. Yeshayahu Leibowitz observó la euforia de 1967 y, donde el país vio plenitud, él vio una quieta desviación que empezaba a tomar forma, la clase de desviación que no necesita decretos ni manifiestos, porque obra desde el entusiasmo, y el entusiasmo —bien se sabe— es la forma más dócil del consentimiento.

Lo que para la mayoría fue el “regreso a la historia”, para él era la reaparición de algo más antiguo: la tentación de confundir destino con territorio, identidad con administración, Dios con Estado. No hablaba de política exterior; hablaba de la arquitectura moral que comienza a desmoronarse cuando la victoria se vive como absolución.

Leibowitz dijo —sin necesidad de elevar la voz— que gobernar a otro pueblo sería, tarde o temprano, gobernarse contra sí mismo. Que un Estado que se define como democrático sólo puede permanecerlo mientras no necesite ejercer dominio sobre quienes no son sus ciudadanos. Y que el día en que ese dominio se volviera cotidiano, metódico, inevitable, el Estado no tendría que cambiar su Constitución para perder su alma: bastaría con cumplir órdenes.

No era una crítica, sino una constatación lógica. Un ejército está hecho para repeler amenazas. Pero un ejército que administra escuelas, permisos de viaje, nacimientos, cosechas y entierros, deja de ser defensa y se vuelve aparato. Y el aparato no pregunta; regula.

Por eso su advertencia resultó intolerable: no discutía la operación militar, ni la necesidad estratégica, ni la legitimidad histórica. Lo que ponía en cuestión era algo más íntimo: la inocencia.

Leibowitz sabía —y eso era lo insoportable— que un poder que se cree justo por definición se vuelve incapaz de verse actuar. Que la violencia no necesita odio para volverse costumbre; alcanza con la convicción de estar custodiando algo que se considera sagrado. Fue entonces cuando empleó la palabra que quemó los márgenes del debate. No para comparar hechos, sino lógicas. Dijo que dentro de la historia judía —esa misma que se invocaba para justificar la expansión— podía formarse una ética del dominador, y que esa ética, si se instalaba, produciría una figura reconocible: aquel que exige sometimiento para salvaguardar su pureza.

Lo llamó “judeo-nazi.”

No porque creyera que Israel construiría campos, sino porque comprendía que la violencia más peligrosa es la que no se sabe violenta, la que se cree guardiana de un bien superior.

La reacción fue inmediata y transversal: políticos, rabinos nacionalistas, comentaristas militares, todos coincidieron en que había cruzado una frontera.

Pero la frontera, en realidad, la había descrito. La pregunta no era si Israel estaba actuando como tal o cual régimen. La pregunta —la única que importa— era otra:

¿Qué se sacrifica cuando un pueblo se convence de que su soberanía es sagrada?

Leibowitz no pedía respuestas. Sabía que las respuestas llegarían solas, en el tiempo lento en que la excepción se vuelve hábito, el hábito se vuelve norma y la norma, identidad.

La estructura de lo visible y lo que no se dice

“Malditos serán el juez y el testigo cuando tuercen el derecho.”

— Deuteronomio 27:19

Hay una escena que cualquiera que haya vivido o visitado los territorios conoce de memoria. Un camino estrecho, dos barreras, una caseta prefabricada y tres soldados que no parecen particularmente interesados en quién pasa y quién no. No hay anuncio de soberanía, ni banderas ondeando para marcar la frontera. La soberanía aquí se ejerce sin necesidad de proclamarse. Se manifiesta en algo más simple: quién puede avanzar sin detenerse y quién debe justificar su movimiento.

No se trata del lugar, sino del criterio. El colono que pasa por allí está bajo jurisdicción civil israelí; el palestino que vive a pocos metros está bajo jurisdicción militar. La misma porción de tierra, dos sistemas legales completos superpuestos, operando sin necesidad de enunciar su diferencia. La igualdad ante la ley no se suspende por declaración: se suspende por geografía viva, por rutina administrativa.

Lo decisivo de 1967 no fue la línea del frente ni la velocidad de la campaña, sino la forma en que la victoria reorganizó la relación entre la tierra, el Estado y la fe. Lo que hasta entonces había sido un principio teológico —la imposibilidad de confundir a Dios con una entidad mundana— comenzó a desdibujarse con la naturalidad con que se desdibujan las cosas cuando la emoción colectiva las legitima. La tierra recuperada dejó de ser un espacio administrado y pasó a ser un argumento; el Estado, que había sido una herramienta política entre otras, comenzó a presentarse como el depositario de un destino histórico; y la historia misma fue leída como una secuencia que conducía, con una suerte de necesidad tácita, hacia ese momento.

No se trató de fanatismo ni de mesianismo explícito. Fue, más bien, una transferencia de sacralidad que se realizó de manera silenciosa: aquello que antes era objeto de plegaria —la expectativa de retorno, la memoria litúrgica— comenzó a coincidir con una entidad concreta, con edificios, mapas, ministerios y presupuestos. Dios no descendió a la historia; fue la historia la que se elevó al rango de absoluto.

Y cuando el Estado deja de ser instrumento y empieza a ser fundamento —cuando su existencia se presenta no como un hecho, sino como una verdad que no admite discusión— la moral se reacomoda. Ya no opera como límite frente al poder, sino como justificación del poder. La ocupación, en ese marco, no se vive como dominación, sino como cuidado; la vigilancia no se percibe como control, sino como protección; la desigualdad legal no se reconoce como fractura, sino como orden natural de las cosas.

La violencia, en ese punto, deja de experimentarse como violencia porque ha sido reinterpretada como deber. No aparece como exceso o abuso, sino como responsabilidad. Y el que ejerce esa responsabilidad ya no se siente autor de un daño, sino custodio de un bien.

Eso fue lo que Leibowitz comprendió antes que nadie: que el peligro de la ocupación no residía en su injusticia visible, sino en su capacidad para convertirse en normalidad moral, en hábito de la conciencia. Que el problema no era lo que Israel hacía, sino lo que podía llegar a creer de sí mismo mientras lo hacía. Lo terrible —y Leibowitz lo sabía— no es que el orden produzca daño. Lo terrible es cuando el daño se vuelve invisible para quien lo ejerce.

Y por eso no se lo escuchó.

No porque se lo refutara, sino porque era demasiado temprano para admitir que la victoria ya contenía la forma de su desgaste.

La fractura interna

“Mirarán cada uno a su propio camino.”

— Isaías 56:11

La reacción frente a Leibowitz no fue el rechazo a una idea, sino al espejo que esa idea sostenía. No se lo discutió; se lo negó. Porque admitir que tenía razón implicaba reconocer que la victoria de 1967 no había consolidado la identidad nacional, sino que había desplazado su centro hacia un lugar donde el Estado ya no era una herramienta, sino una devoción. Y nadie está dispuesto a discutir su devoción en el momento en que se siente justificada.

Lo que inquietaba no era su crítica al ejército ni su advertencia sobre la degradación de la democracia. Lo verdaderamente insoportable era la frialdad con la que describía el proceso: no habría que esperar horrores para constatar la corrupción moral; bastaría con observar la calma con la que se ejerce el poder cuando se cree que se lo ejerce en nombre de un bien. La violencia, decía, siempre comienza por ser tranquila.

A eso respondió el país. No con argumentos: con incomodidad.

La política lo acusó de derrotismo; el nacionalismo religioso, de traición; los estrategas militares, de ingratitud hacia quienes habían caído en batalla. Cada uno defendía su parcela de legitimidad, pero todos compartían la misma certeza tácita: si Leibowitz tenía razón, entonces la ocupación no era un paréntesis histórico, sino el eje de la nueva identidad nacional.

Y esa frase —esa posibilidad— nadie estaba dispuesto a pronunciarla.

Su argumento más intolerable no fue el de la corrupción del ejército, ni la erosión de la democracia, ni siquiera la palabra que desató el escándalo —judeo-nazis, lanzada con precisión de cirujano, no para comparar atrocidades, sino para describir el punto en el que el bien se vuelve hábito y el hábito, crueldad sin conciencia. Lo insoportable fue que no ofrecía alternativa. No creía en una paz negociada, no creía en un acuerdo territorial, no creía en la reconciliación histórica.

Lo único que proponía era retirada moral. Y la retirada, en Israel, siempre es leída como rendición.

El punto álgido llegó en 1993, cuando el Estado decidió otorgarle el Premio Israel, la mayor distinción pública. La escena fue casi didáctica. La más alta institución de legitimidad nacional se preparaba para honrar a la voz que había denunciado, desde hacía dos décadas, la deriva moral de la nación. No hubo escándalo público, ni sesiones extraordinarias, ni columnas indignadas: simplemente se entendió que la ceremonia no podía celebrarse sin convertirse en escena de fractura. Y fue el propio Primer Ministro, Yitzhak Rabin —héroe de guerra, arquitecto del 67, futuro sacrificado de Oslo— quien anunció que no asistiría a la ceremonia si el premio se entregaba. No hacía falta explicar mucho más.

Leibowitz renunció antes de recibirlo. El país respiró con la discreción de quien evita un espejo.

No era un debate intelectual lo que se evitaba, sino la constatación de que la ocupación ya no era una excepción administrada, sino una arquitectura identitaria. Aceptar el premio significaba normalizar la advertencia. Negarlo, en cambio, preservaba la continuidad. Y la continuidad es el dios más estable de toda política.

Dos años más tarde, Rabin sería asesinado por un joven nacionalista religioso que no actuó desde una marginalidad política, sino desde una convicción que ya no era periférica: la idea de que la tierra no es posesión, sino mandato; que la soberanía no es administración, sino liturgia. El crimen no fracturó al país: simplemente reveló la fractura que llevaba años sedimentando bajo el decorado institucional.

En aquellos días, Yeshayahu Leibowitz, ya muerto, aún seguía hablándole a la conciencia moral del país: una voz clara, incómoda, dirigida a un auditorio que lo escuchaba con la solemnidad con la que se escucha a quien se prefiere no obedecer. Netanyahu, en cambio, hablaba en otro registro: en público, al Estado sacralizado, a la nación entendida como destino; en privado —o mejor dicho, en el subtexto que recorre toda política cuando se confunde patria con mandato— le hablaba al oído a Yigal Amir. No hizo falta una instrucción. Bastó el clima.

Porque cuando el Estado se convierte en altar, la sangre deja de ser un escándalo: se vuelve ofrenda.

Desde entonces, Israel opera sobre una doble superficie: una democracia liberal hacia adentro y un régimen de administración militar hacia afuera. Ninguna de las dos estructuras reclama legitimidad total; ambas se sostienen en la medida en que no se miran entre sí. No hay contradicción mientras no haya diálogo.

Lo notable es que la fractura no escandaliza. No se vive como confusión ni como dilema. Se vive como estado natural. No es tragedia. La tragedia exige conciencia.

Lo que hay aquí es algo más persistente y más sereno: la continuidad de una decisión que nunca se pronunció, pero que se ejerce todos los días.

Como si nada hubiera ocurrido. Como si todo hubiera sido inevitable.

Epílogo, Yeshayahu frente a Yeshayahu

“¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, dice el Señor.”

— Isaías 1:11

Hay nombres que no se eligen; se heredan. Yeshayahu (Isaías), hijo de Jerusalén sitiada en el siglo VIII a.C., denunció una forma de fe que se había vuelto trámite, ritual sin conciencia, obediencia sin justicia. Señaló la hipocresía de un pueblo que ofrecía incienso en el Templo mientras oprimía al débil en la calle. Vio, antes que nadie, que la destrucción no vendría de los ejércitos de Asiria, sino de la podredumbre moral interna. Que las murallas caen siempre desde adentro antes de caer desde afuera.

Veintisiete siglos después, otro Yeshayahu —Leibowitz— repitió el gesto. No desde la profecía, sino desde la filosofía; no desde el púlpito, sino desde la cátedra; pero con la misma advertencia: nada corrompe más a un pueblo que la sacralización de su propio poder.

Para Isaías, los sacrificios eran humo si la justicia no se defendía en las puertas de la ciudad. Para Leibowitz, el Estado es idolatría en el mismo instante en que pretende hablar en nombre de Dios.

La historia, como siempre, no escuchó.

El Estado moderno de Israel nació para que los judíos no volvieran a ser expulsados, sometidos o reducidos a condición de diáspora perpetua. Fue, en su origen, una promesa de normalidad: vivir sin tener que justificar la existencia propia ante nadie. Pero la victoria de 1967 convirtió esa normalidad en teología. La tierra se volvió prueba de gracia; la soberanía, señal de elección; la violencia, instrumento legítimo de protección de lo sagrado.

Y cuando lo sagrado ocupa el lugar de la ley, la excepción deja de ser excepción: se vuelve orden.

Dos sistemas jurídicos pueden convivir sin escándalo. Dos humanidades pueden ser administradas en paralelo sin culpa. Dos naciones pueden vivir en el mismo territorio sin reconocerse.

La democracia israelí, que durante décadas se creyó sólida, comenzó a mostrar fisuras antes de la guerra presente. La disputa entre el gobierno de Netanyahu y el poder judicial —aquella reforma que buscaba subordinar a la Corte Suprema al Ejecutivo— no fue una anomalía institucional, sino el síntoma más visible de una tensión más profunda: la dificultad de sostener una democracia plena hacia adentro mientras se gobierna una excepción permanente hacia afuera. Las protestas masivas de 2023 no fueron sólo una defensa de la separación de poderes: fueron la intuición colectiva de que algo en el pacto fundacional estaba perdiendo su centro moral.

El 7 de octubre no inauguró esa crisis: la reveló. La inteligencia falló no por accidente técnico, sino porque la política había perdido la capacidad de mirar más allá de sí misma. Las murallas no cayeron de un golpe externo: estaban corroídas desde dentro por la certeza de invulnerabilidad. Israel, que había convertido la seguridad en identidad, descubrió que la seguridad también puede ser ideología, y como toda ideología, puede impedir ver lo que ocurre frente a los ojos.

La devastación de Gaza no es simplemente respuesta militar; es la prolongación lógica de un orden que aprendió a administrar la fuerza como rutina. El aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania —y la presencia del ejército no para contenerla, sino para escoltarla— muestra que la frontera entre Estado y milicia se ha vuelto porosa, casi teológica. Lo que alguna vez se llamó defensa hoy es, en muchos casos, jurisdicción sagrada.

No estamos frente a una novedad. Estamos en la repetición.

El país vuelve a ese punto en el que la fuerza ya no se ejerce para proteger la vida, sino para proteger la idea que se tiene de la vida; donde la identidad vale más que el cuerpo, y la tierra vale más que quienes la habitan o la recuerdan.

Y, como en los días de los asmoneos, cuando la disputa interna se volvió irreconciliable y una facción llamó a Roma para estabilizar el conflicto que no podía resolver, la pregunta se vuelve otra vez inevitable:

¿A quién invitará ahora el pueblo judío para pacificarse a sí mismo? ¿Qué imperio, qué poder externo, qué estructura ajena servirá esta vez de árbitro donde la política ya no puede hablarse entre iguales?

Porque lo que se está desmoronando no es el territorio. Es la capacidad de reconocerse como comunidad moral antes que como fortaleza sitiada.

Y eso —Leibowitz lo sabía— no lo reconstruye ninguna victoria.

Y cuando todo esto termine —cuando la guerra cese, cuando las marchas se dispersen, cuando los discursos vuelvan a hablar de normalidad— quedará el polvo fino suspendido sobre las ciudades, el mismo polvo que cubre los muros antiguos después de un incendio. No será metáfora ni símbolo. Será simplemente el residuo de algo que estuvo erguido y ya no está.

La muralla habrá caído desde adentro.